デスク上のスペースの狭さが、ずっと気になってました。

大きくて立派なフルサイズキーボードはたしかに快適だったけど、気がつけば作業スペースを圧迫していて、手帳やタブレットを置く余裕すらない状態に。

そんなときに出会ったのが、Corne V4 Cherryという分割型キーボード。

「思いきって使ってみよう」と導入してから約1週間。

最初は戸惑いもあったけれど、今ではこの小さなキーボードが、自分の作業スタイルを大きく変えてくれたと感じています。

本記事では、Corne V4 Cherryの基本情報から、実際に使ってみて感じた変化や気づき、導入時に迷ったポイントなどを紹介していきます。

Corne V4 Cherryの基本スペックと構成

特徴的なレイアウトとサイズ感

・横6×縦3列+親指3キーという独特のキー配置(column staggered)

・左右合わせて最大46キーというコンパクトな構成

・テンキーはもちろん、ファンクションキーも省かれた「40%サイズ」

一般的なフルサイズキーボードと比べると、かなり小さく見えますが、そのぶん操作の無駄がなくなるのがポイント。キー配列さえ調整すれば、コンパクトで効率的な入力が可能になります。

V3からV4になって進化したポイント

・ホットスワップ対応で、はんだ付けなしにスイッチ交換が可能

・ファームウェアは最初から書き込み済みで、届いたらすぐに組み立て&使用OK

・専用ケース付きで、見た目の仕上がりも上質に

・Remapというツールで、キー配列のカスタマイズもブラウザ上で簡単にできる

Corne V4 Cherry スペック・内容物・注意点まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | Corne V4 Cherry(Corne Keyboard V4.1) |

| キー数 | 最大46キー(左右分割・40%サイズ) |

| キーレイアウト | column staggered(列方向にずらした配列) |

| 対応スイッチ | Cherry MX互換(※Kailhロープロファイル非対応) |

| 特徴 | ホットスワップ対応 / ファームウェア書き込み済 / 専用ケース付属 |

| キーマップ変更 | Remapツール(Webブラウザ)により可能 |

| バックライト | フルキーバックライト対応 |

| 同梱物 | 実装済み基板×2、ケース×2、マウントプレート×2、スペーサー、ネジなど |

| 別途必要なもの | スイッチ×46、キーキャップ×46、USB Type-Cケーブル、TRRSケーブル |

| 注意点 | Kailhロープロファイルスイッチ非対応 / はんだ付け不要 |

使ってわかった実体験レビュー

初めて分割キーボード、しかも40%サイズ。正直「ちゃんと使いこなせるのかな……?」という不安はかなりありました。

でも、実際に使ってみたら、その不安は1週間も経たないうちにほとんど解消。

むしろ今では、「もう元のキーボードには戻れないかも」と思えるくらい、快適さと効率を実感しています。

初日の戸惑いはありましたけど、慣れるのは意外と早かったですね。

でもやっぱり、最初は記号や数字の位置が違っていて、打ち間違いが続出しました。

特に数字はテンキーを使っていた身からすると、どうしても手が迷いました。

でも、Remapでキー配置をカスタムしながら、自分の使いやすいように調整していくことで、だんだん身体が覚えてくる感じがあって。

1週間も経てば、だいたいのキーは自然に打てるようになったのは上達を感じて嬉しかったですね。

記号入力のストレスが激減!

普段サイトの編集や文章作成で記号を多用するんですが、これまで「どこだっけ……」って探してたのが、キー配列の工夫で一発入力できるように。

レイヤー操作をうまく使えば、少ないキー数でも直感的な入力が可能になります。

手首の疲れが驚くほど軽減された

分割+テンティング+パームレストの組み合わせが最高でした。自然な手の角度が保てるおかげで、タイピング後の「手がダルい感じ」が本当に少なくなりました。

10時間以上の作業でも、前より明らかに疲労感が少ないです。

選んだキーキャップとスイッチ紹介【カスタムの楽しさ】

Corne V4 Cherryを選んだ理由のひとつが、スイッチとキーキャップを自由に組み合わせられる「ホットスワップ対応」だったことです。

キーボードって、打ち心地や見た目にこだわりだすと底なし沼みたいに面白くなるんですよね。

自分が選んだ組み合わせは以下の通りです。

選んだ構成

スイッチ:WS Pearl Switch(リニア系)

リニアタイプらしいスムーズな押し心地で、「スコスコ」と音も感触も軽やか。意味もなく打ちたくなる気持ちよさで、正直ちょっとクセになってます。

キーキャップ:DSA 無刻印キーキャップ「桜」

想像以上にさらさらした触感で、見た目もほんのりピンクがかったカラーが上品。

無刻印だけど、打つたびに自分の指が覚えていく感覚があって、使い込むほどに愛着が湧いてきます。

ホットスワップの魅力

Corne V4 Cherryははんだ付け不要でスイッチが差し替えられるので、「気になるスイッチを試す→合わなければ戻す」ってことが気軽にできるんです。

見た目・打鍵感・音のカスタマイズが手軽にできるのは、このキーボードならではの楽しみだと思います。

テンティングが優秀!スマホスタンド活用術

使い始めてすぐに気づいたのが、「テンティング」による手首の負担軽減効果。

キーボードを外側に傾けるように立てて使うことで、手首のひねりが少なくなり、自然な角度でキー入力ができるようになります。

特に分割型のCorne V4 Cherryとは相性抜群で、まるで手が休んでいるような感覚のまま、スムーズに打鍵できるのが本当に快適でした。

自分がテンティングに使用しているのは、サンワサプライのスマホスタンドを利用しています。

同じものを2つ買って、左右用にしているのですが、まさにこのためにあるかのようなピッタリ感です。

打鍵が強い方はすべり止めテープを貼るといいかも。

ゲームをするときの同時押しとかのとき、ちょっと強めに押すと動くとこもありましたが、両面テープを貼ったら全く動かなくなりましたね。

パームレストとの相乗効果でさらに快適に!

さらにパームレストを使うことで、手首の接地面が安定。

テンティングと組み合わせることで、手首の角度と力のかかり方がかなり自然になりました。

そこにパームレストの高さも加わることで、タイピングにちょうどいい感じになります。

長時間作業していても手首や前腕の疲労感が本当に少ない。

タイピングの快適さは、こういったちょっとした工夫で大きく変わるんだなと実感しています。

導入前に迷ったポイントとアドバイス

Corne V4 Cherryに興味を持ちつつも、「ほんとに自分に合うのかな……?」と迷っていたポイントがいくつかありました。

そんな自分の経験をふまえて、同じように検討中の人へのヒントになればと思ってまとめてみます。

40%サイズって小さすぎない?

正直、最初は「さすがにキーが足りないんじゃ……?」と思ってました。

数字も記号も一見すると消えてるし、初見だとちょっと戸惑うんですよね。

でも実際は、レイヤー機能とキー配置の工夫で、すぐに慣れました。特に自分がよく使うキーを親指キーに寄せるだけで、かなり快適に。

初期設定をいじることに抵抗がなければ、むしろ操作性が上がります。

分割キーボードって使いづらくない?

これも最初は不安でした。手が離れる感覚があまりなかったので、うまく扱えるか疑問だったんです。

でも実際に使ってみると、むしろ自然。

身体の中心線に合わせてキーボードを配置できるので、姿勢が楽になるし、肩も開いて呼吸が深くなる気がします。

これまで意識していなかった体のズレみたいなものが整う感じです。

キーマップ設定とかファームウェアって難しくない?

多少は調べたり手間取るところもありますが、Corne V4 Cherryは出荷時にファームウェアが書き込まれているので、最低限はすぐに使い始められます。

キー配置も、RemapというWebツールを使えばかなり直感的に編集可能です。

細かいチューニングにハマると楽しくも大変ですが、最初はシンプルに使い始めて、少しずつ自分好みにしていくのが良さそうです。

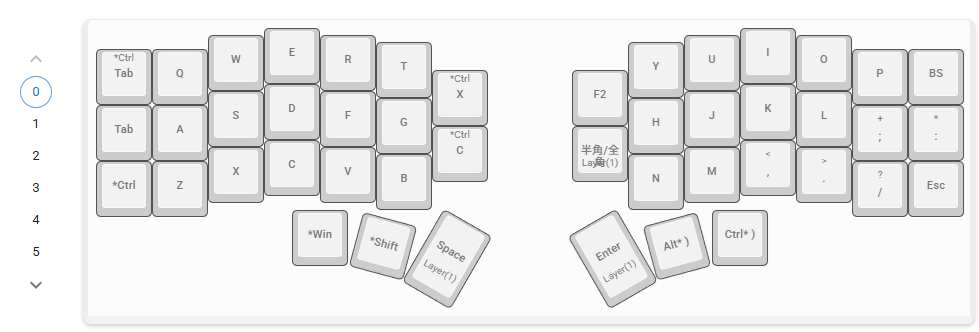

実際のレイヤー設定とキーマップの工夫【Remap活用例】

Corne V4 Cherryでは、キー数の少なさをカバーするために「レイヤー切り替え」が欠かせません。

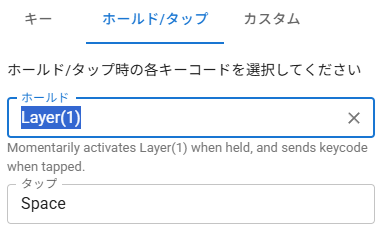

私は親指にあるEnterキーとSpaceキーを「ホールドでLayer(1)切り替え」に設定して、普段の入力操作を柔軟にできるようにしています。

あとご紹介するレイヤーの数字が飛んでるのは、予備用だったりまだ構想を練っている段階なので、問題ない状態です。

自分のキーマップ設定例を下記にまとめますので、皆様の何かしらのヒントになれば嬉しいです。

Layer(0)とLayer(1)の連携がキモ

Layer(0):文字入力を中心とした基本レイヤー。QWERTY配列をベースにしています。

EnterやSpaceの親指キーで瞬時にLayer(1)の入力を可能にしています。

離せばLayer(0)にすぐ戻せるのが便利です。

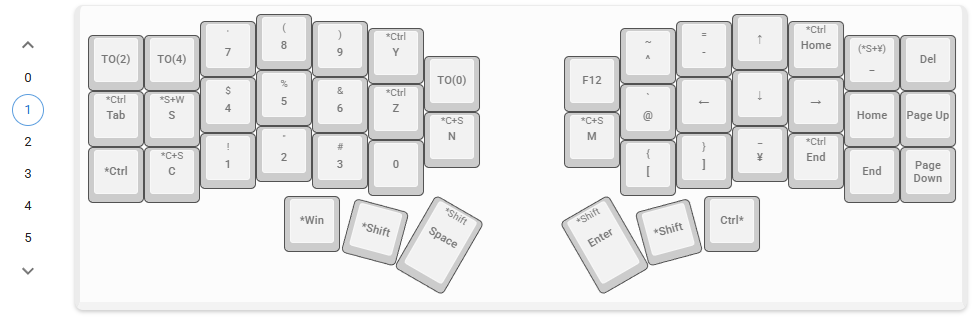

Layer(1):記号や移動キー、数字を集約。

特に記号類は位置に迷いやすいので、直感的に押せるようにカスタマイズしています。

ショートカットもレイヤーにまとめると超快適

コンパクトなキーボードほど「同時押し」がしづらいので、アクションが登録できるのは本当に助かります。

自分が便利だなーと感じたショートカットのアクションは下記です。

登録のやり方も掲載していますのでご参考になれば幸いです。

Ctrl + C / X / Y / Z

コピー、カット、やり直し、元に戻す──定番の操作ですが、キーボードの小ささから、少し間違えることが。

登録することで小さいキーボードの操作性を解決できるのは、快適さでほんとありがたかったです。

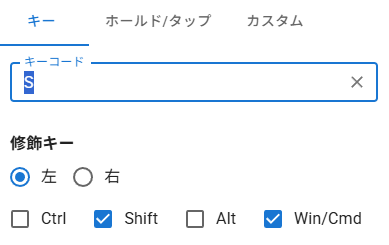

Win + Shift + S

スクショ勢にはマストなアクションですね。

画面キャプチャをすぐに撮れるから、メモ代わりにも使えて作業がスムーズ!

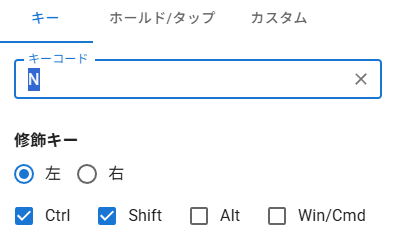

Ctrl + Shift + N

新しいフォルダを作ったり、シークレットウィンドウを開くのに便利な組み合わせ。

ワンボタンで切り替えられると、日常のちょっとした動きが効率化できます。

Shift + ¥(アンダーバー)

アンダーバー(_)って地味に使うのに、最初「どうやって打つんだっけ?」って戸惑う存在。

シンプルでそうりゃそうだって感じですけど「Shift + ¥」でOK!レイヤーに割り当てておけば、いつでもスマートに入力できます。

Ctrl + Tab

調べもの中に大活躍。

たくさんタブを開いていても、サクサク切り替えられるから、いちいちマウスに手を伸ばす必要なし。

効率爆上がりでリサーチも快適!

Layer(4)はゲーム用にカスタム

FPSやTPSをよくプレイするため、Layer(4)にはそれ専用の配置を用意しました。

WASDキーを押しやすい位置にずらしたり、ゲームごとに必要なキーをまとめたりすることで、快適な操作感を模索しています。

また、どのレイヤーからでもLayer(0)に戻れるように、必ず「戻るキー」を配置することで、レイヤー迷子を防いでいます。

用語まとめ|パーツを選ぶときに「これなに?」ってなったメモ

パーツを選ぶ際に調べた用語のメモです。初心者が調べたものなので、参考程度にお願いします。

40%キーボード

フルサイズの約40%のキー数で構成されたコンパクトなキーボード。数字列やファンクションキーが省かれており、レイヤー操作で補う。

分割キーボード

左右に分かれた形状のキーボード。肩幅に合わせて配置できるため、姿勢が良くなりやすい。

テンティング

キーボードを立てかけて傾ける配置。手首の角度が自然になり、疲れが軽減される。

パームレスト

キーボードの手前に置く台。手首を支えることで負担を減らす。

ホットスワップ

キースイッチを差し替えできる仕様。気軽に打鍵感を変えられる。

Cherry MX互換

Cherry社のメカニカルスイッチ規格と互換性のあるスイッチ。キーキャップやホットスワップ対応の基準になる。

メカニカルスイッチ

キーごとに独立したスイッチ構造を持つキーボード。打鍵感や音が特徴的。

軸の種類(赤軸・青軸・茶軸など)

メカニカルスイッチの打鍵感や音の違いを分類したもの。

赤軸

リニア型。軽い押し心地でクリック感なし。静音性が高くスムーズ。

青軸

クリッキー型。カチッとしたクリック音と押し感がある。タイピングの爽快感が特徴。

茶軸

タクタイル型。適度な反発と静音性を両立。バランス型で初心者にもおすすめ。

黒軸

赤軸より重めのリニア型。誤入力が起きにくく、力強い打鍵感。

銀軸

赤軸に似たリニア型で、アクチュエーションポイント(反応位置)が浅く、素早い入力に向く。

クリア軸

茶軸より重めのタクタイル型。しっかりした押し心地が好みの人に。

キーキャップ

キースイッチの上に取り付けるパーツ。素材やプロファイル、印字の有無で打鍵感や操作性が変わる。

DSAプロファイル

全段が同じ高さ・角度のキーキャップ。フラットで、指の移動がしやすく、左右対称のキーボードと相性が良い。

SAプロファイル

高く丸みのある形状で、打鍵感と見た目にインパクトがあるらしい。レトロな雰囲気が好きな人に人気とのこと。

OEMプロファイル

一般的な既製品キーボードに多く使われる高さ違いの段構成。手に馴染みやすく、扱いやすいと言われている。

XDAプロファイル

DSAに近い高さで全段フラット。やや広めで、指に吸い付く感覚があると評判。

Remap

ブラウザ上でキー配置を視覚的に変更できるツール。初心者でも扱いやすい。

まとめ|Corne V4 Cherryを使って感じたこと

最初は「ほんとに使いこなせるのか?」って不安もあったけど、結果的には買って大正解でした。

省スペース・打鍵感・カスタマイズ性──どれも想像以上で、特に「手元の快適さ」がここまで変わるとは思ってなかったです。

もちろん、最初の慣れや設定には多少の時間がかかります。

でも、それすらも含めて「自分の道具を育ててる」みたいな感覚があって、気がつけばすっかりこのキーボードに愛着が湧いていました。

分割+40%という組み合わせは、クセがあるように見えて、実はすごく理にかなった選択肢ですね。

もし今後、ほかのキーボードに乗り換えるとしても、この体験は絶対に活きると思います。

「ちょっと気になるけど難しそう」と感じてる人こそ、思い切って一歩踏み出してみてほしいですね。

Corne V4 Cherryは、そんな挑戦を受け止めてくれる懐の深いキーボードだと感じました。

合わせて読みたい

キーボードこだわり派のあなたに、こんな変わり種のマウスはいかがでしょうか?